《爱挑剔的大姑娘》是一首捷克传统民歌,属于东欧民间故事歌曲的典型题材。这类民歌常通过幽默或讽刺的叙事,反映社会生活中对婚恋观、女性角色等问题的思考。以下从文化背景、主题内涵和艺术特色三方面进行解析:

一、文化背景

19世纪捷克民族复兴运动期间,民间文学收集热潮推动了此类民歌的文本定型

植根于波西米亚地区农村婚俗,反映前工业时代中欧乡村社会结构

与斯拉夫民间故事《十二个月》存在母题关联,体现自然周期与人生阶段的隐喻

二、主题内核

挑剔心理的民俗学解释:通过24段歌词罗列求婚者职业(裁缝、鞋匠、农夫等),实质展现手工业社会分工体系

年龄焦虑的物候象征:以"玫瑰盛开时未摘,待到凋零空折枝"的意象,暗合农耕社会的生育崇拜

女性主体性的双重解读:既可视为对理想婚姻的自主追求,也可看作父权制下择偶标准的滑稽化呈现

三、艺术特征

循环递增结构:每段增加新的拒绝理由,形成滚雪球式的喜剧效果

数字象征体系:求婚者数量常为7/12/24等文化圣数,暗示选择困境的神圣性

方言韵律:原始文本中大量使用中捷克语方言词缀,中文译本保留"哪咿呀嘿"等虚词维持音乐性

当代启示:

这首民歌在捷克仍作为儿童启蒙教材使用,其多层解读空间引发现代性别研究者的关注。2017年布拉格民俗音乐节中,先锋剧团曾以解构主义手法重新演绎,将求婚者置换为现代职业身份(程序员、网红等),延续了民歌与时俱进的生命力。

类似民歌比较:

• 俄罗斯《玛露霞的拒绝》侧重女性智慧

• 德国《林中小屋》强调物质考量

• 匈牙利《牧羊人的求婚》突出阶级差异

该作品作为非物质文化遗产,生动记录了前现代欧洲农村的性别政治与生存智慧,其历久弥新的根本在于对人类普遍困境的艺术化呈现。

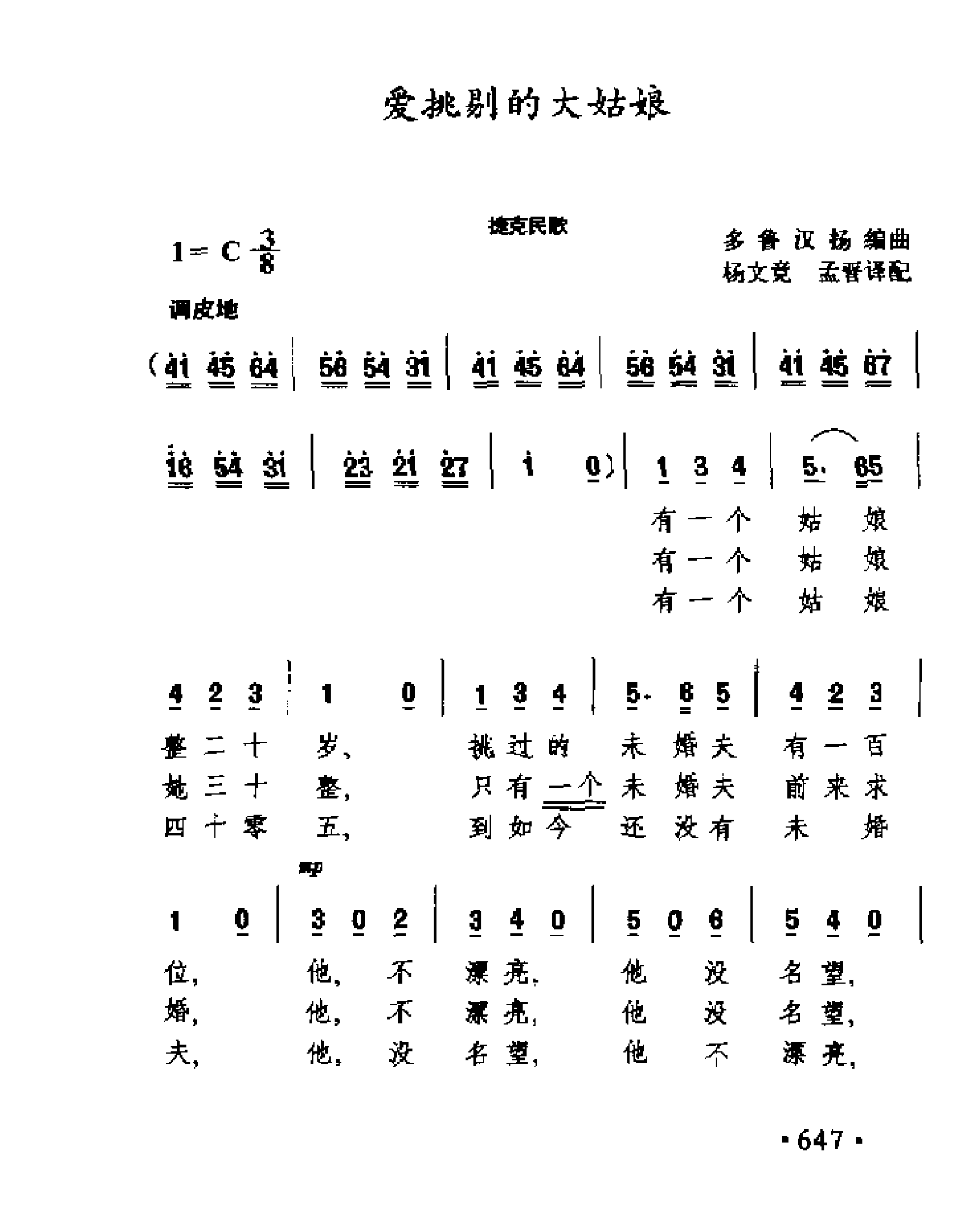

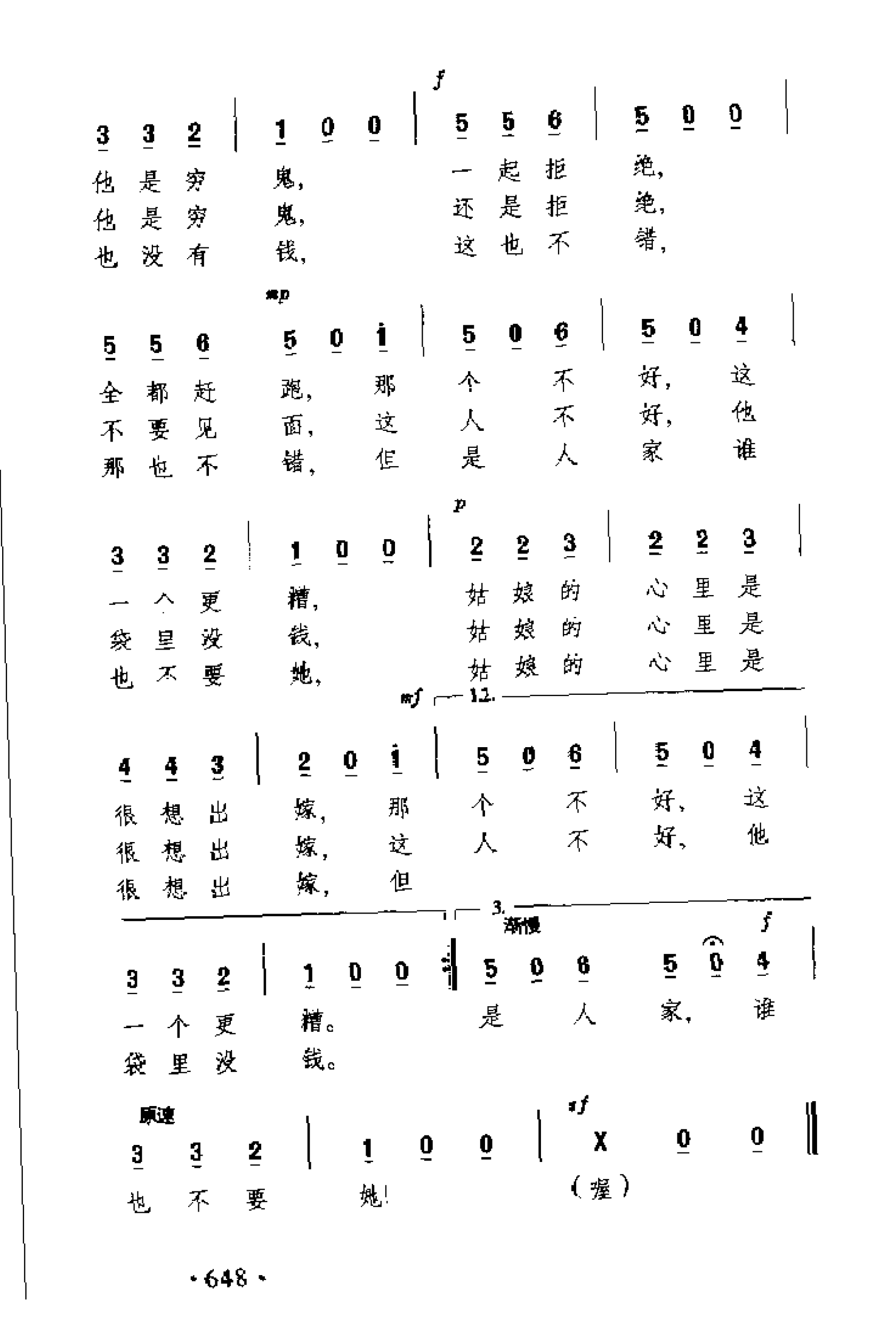

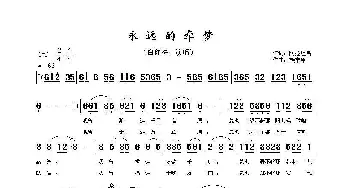

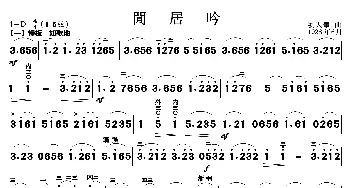

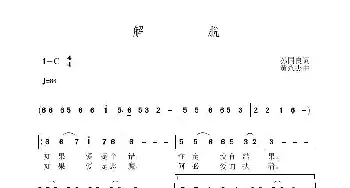

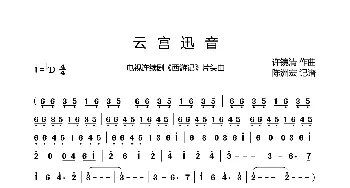

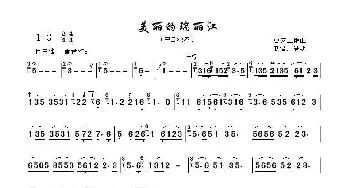

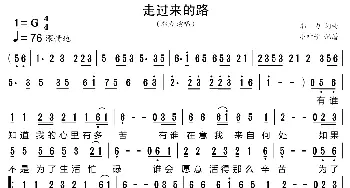

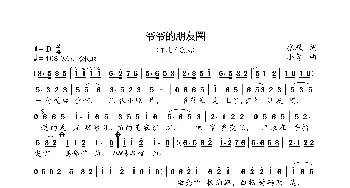

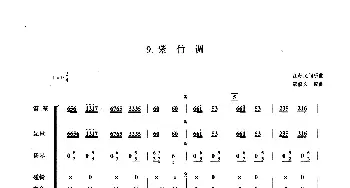

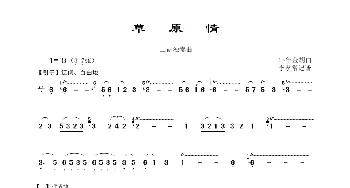

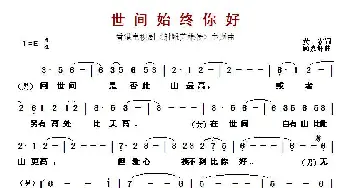

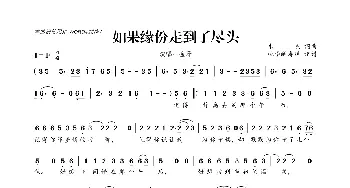

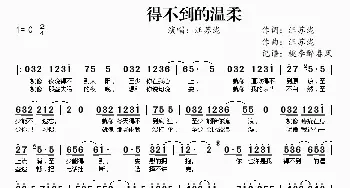

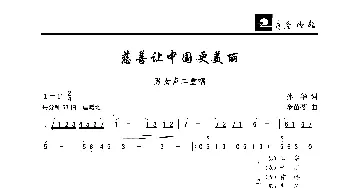

民间歌曲简谱:爱挑剔的大姑娘(捷克民歌)简谱歌词是曲谱查询网于2025年02月06日 09:43:42更新在乐谱大全频道中的内容,收录在乐谱大全栏目中;曲谱查询网分享的民间歌曲简谱:爱挑剔的大姑娘(捷克民歌)简谱五线谱高清图片,欢迎在线免费下载;曲谱查询网无需注册,即可直接下载海量歌曲谱与乐器学习相关资料。

![我爱过你_歌曲简谱_词曲:[俄]阿·普希金 [俄]博·舍瑞梅介夫](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/010/h5md1aklos3.webp)

![我不能不爱你_歌曲简谱_词曲:[美]唐·吉卜森 [美]唐·吉卜森](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/010/xdla2bkllrn.webp)