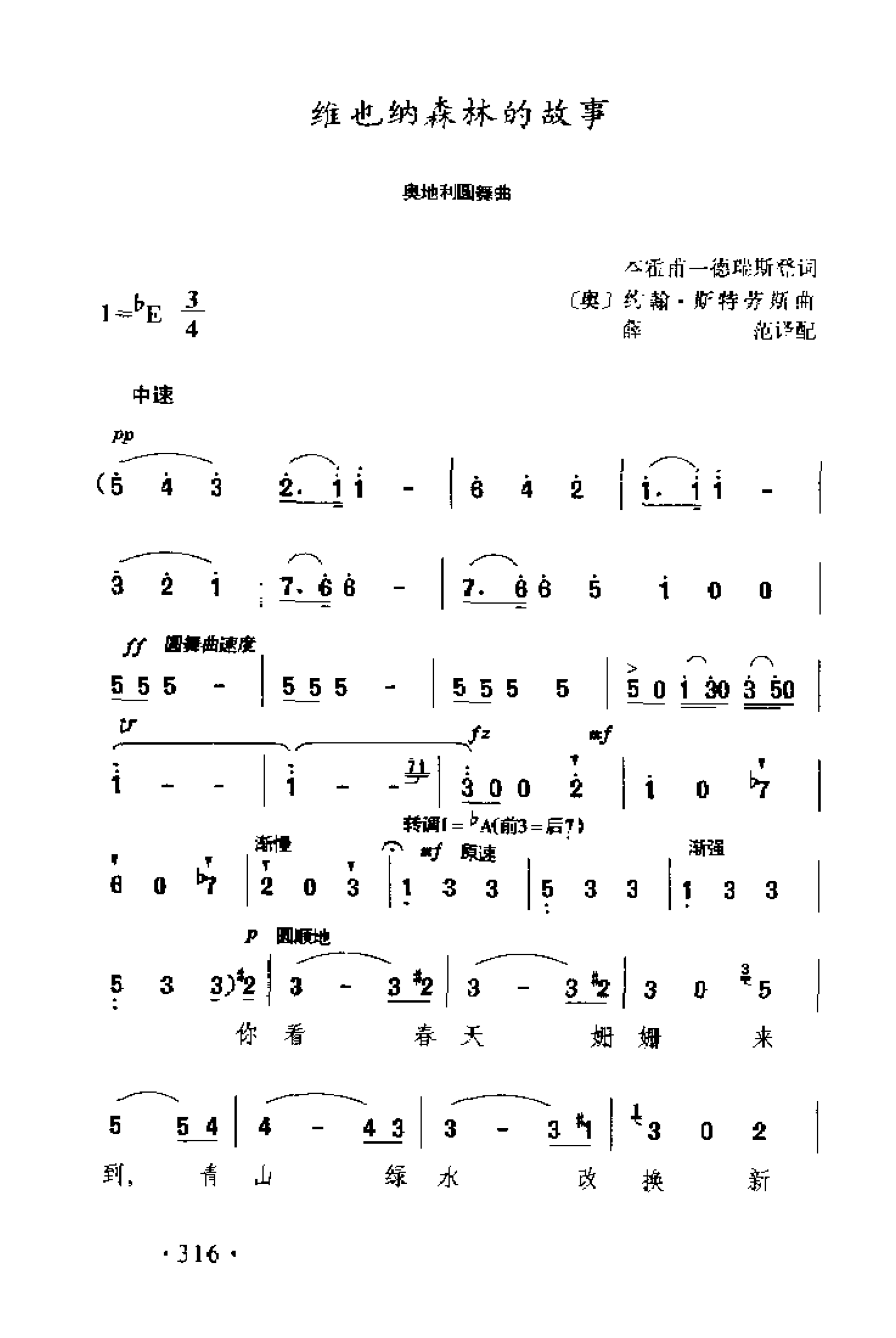

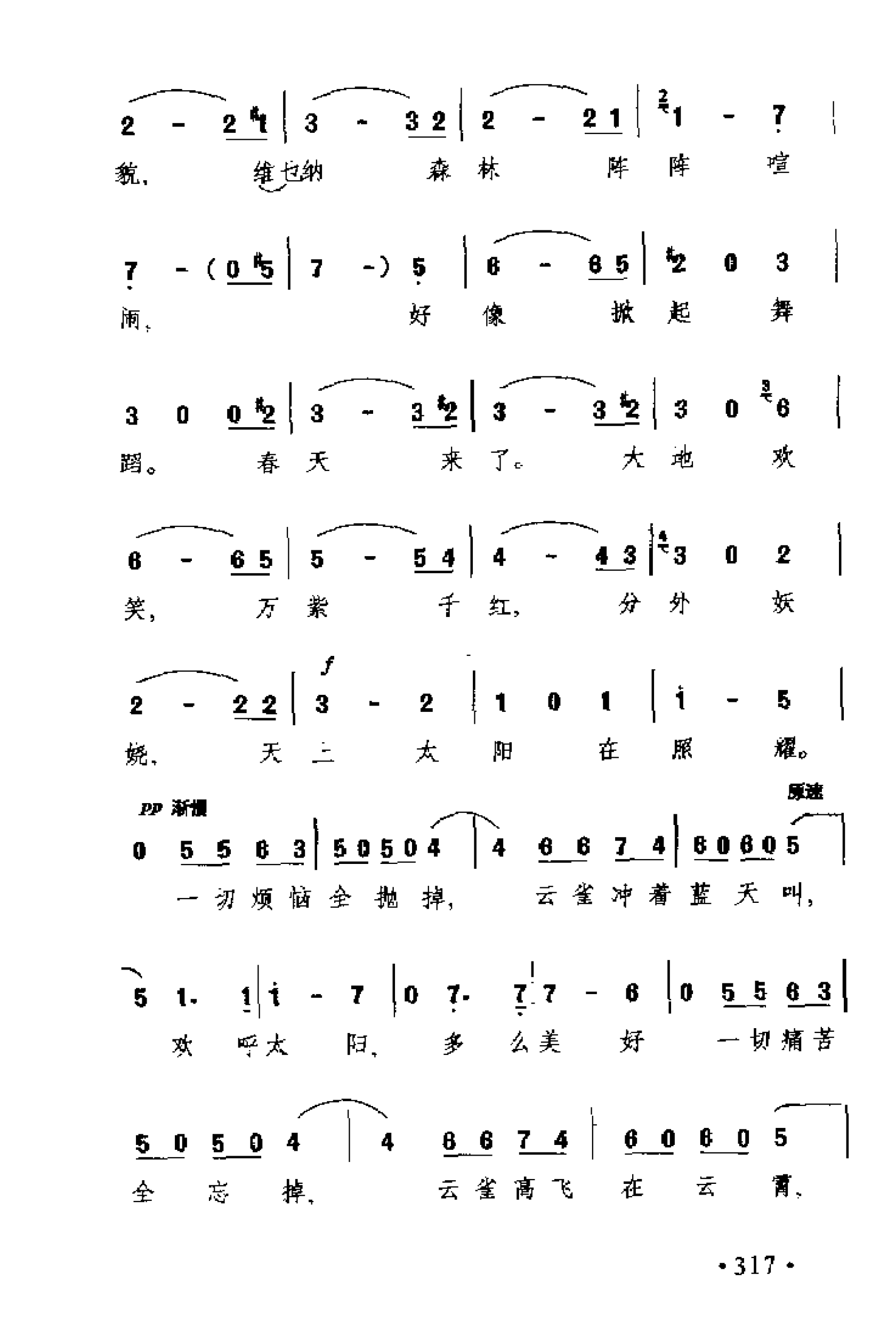

小约翰·施特劳斯《维也纳森林的故事圆舞曲》深度解析

小约翰·施特劳斯的《维也纳森林的故事圆舞曲》(Op. 325)创作于1868年,是其最富诗意的作品之一。以下从多个角度展开分析:

创作背景与灵感来源

自然与文化的交融:维也纳森林位于维也纳西北部,是施特劳斯常去漫步之地。这部作品以音乐描绘森林的晨曦、鸟鸣、民间舞会等场景,体现了19世纪维也纳人对自然与田园生活的向往。

时代背景:创作于奥地利帝国时期,正值圆舞曲文化的黄金时代。施特劳斯将贵族沙龙音乐与民间元素结合,反映了当时社会对本土文化的重视。

音乐结构与特色

序奏(Introduction)

以单簧管模仿林间牧笛,长笛奏出鸟鸣声,齐特尔琴(Zither)的独奏带来浓郁的奥地利乡村风情。齐特尔琴的使用是施特劳斯的创新之举,其空灵的拨弦音色瞬间将听众带入森林意境。

五首小圆舞曲

第一圆舞曲:降B大调,主题轻盈优雅,弦乐与木管的对话宛如舞者旋转。

第二圆舞曲:降E大调,旋律更具抒情性,中段由圆号奏出狩猎号角般的动机。

第三圆舞曲:降A大调,节奏明快,突出民间连德勒舞曲的质朴感。

第四圆舞曲:降D大调,小提琴与木管的交织营造出朦胧的森林薄雾。

第五圆舞曲:回归降B大调,以辉煌的铜管收束,象征舞会高潮。

结尾(Coda)

综合主要主题,齐特尔琴再次登场,与乐队形成呼应,最终在热烈的气氛中结束。

配器创新与齐特尔琴的角色

施特劳斯在管弦乐队中罕见地加入齐特尔琴,这种奥地利传统民间乐器通常用于乡村酒馆的即兴演奏。其独特的五组弦和拨奏技巧(如《维也纳森林》序奏中的琶音)为作品增添了民族色彩,成为全曲的灵魂元素。首演时,施特劳斯特邀齐特尔琴大师安东·卡拉斯(Anton Karas)参与,引发轰动。

文化意义与影响

维也纳的“声音名片”:与《蓝色多瑙河》齐名,被誉为奥地利第二国歌。其旋律频繁出现在影视、广告中(如日本动画《金色琴弦》曾引用)。

新年音乐会传统:自1939年维也纳爱乐首场新年音乐会以来,此曲多次被奏响,以2020年克里斯蒂安·蒂勒曼指挥的版本尤为经典。

跨文化传播:日本指挥家小泽征尔曾将其与能剧元素结合,展现东西方音乐的对话。

推荐录音版本

威利·博斯科夫斯基 & 维也纳爱乐(1970)

原汁原味的维也纳风格,节奏自由灵动,齐特尔琴音色温暖。

卡拉扬 & 柏林爱乐(1987)

宏大而精致的交响化处理,铜管声部极具张力。

尼古劳斯·哈农库特 & 维也纳爱乐(2001)

历史考据版,还原19世纪乐器编制,速度较慢,突出田园诗意。

与其他施特劳斯圆舞曲的对比

《蓝色多瑙河》:更注重城市华丽感,而《维也纳森林》以民间色彩见长。

《皇帝圆舞曲》:结构更为交响化,缺少《维也纳森林》的即兴民间风味。

《春之声》:同为自然题材,但采用回旋曲式,节奏更轻快。

小知识

施特劳斯在创作此曲时,因过度投入导致右手痉挛,一度需口述乐谱给助手完成。

维也纳森林地区现设有“施特劳斯小径”,沿途播放此曲,游客可边漫步边聆听。

这部作品不仅是圆舞曲形式的巅峰,更通过音乐构建了一个永恒的自然乌托邦,让每个听众都能在旋律中寻找到属于自己的“维也纳森林”。

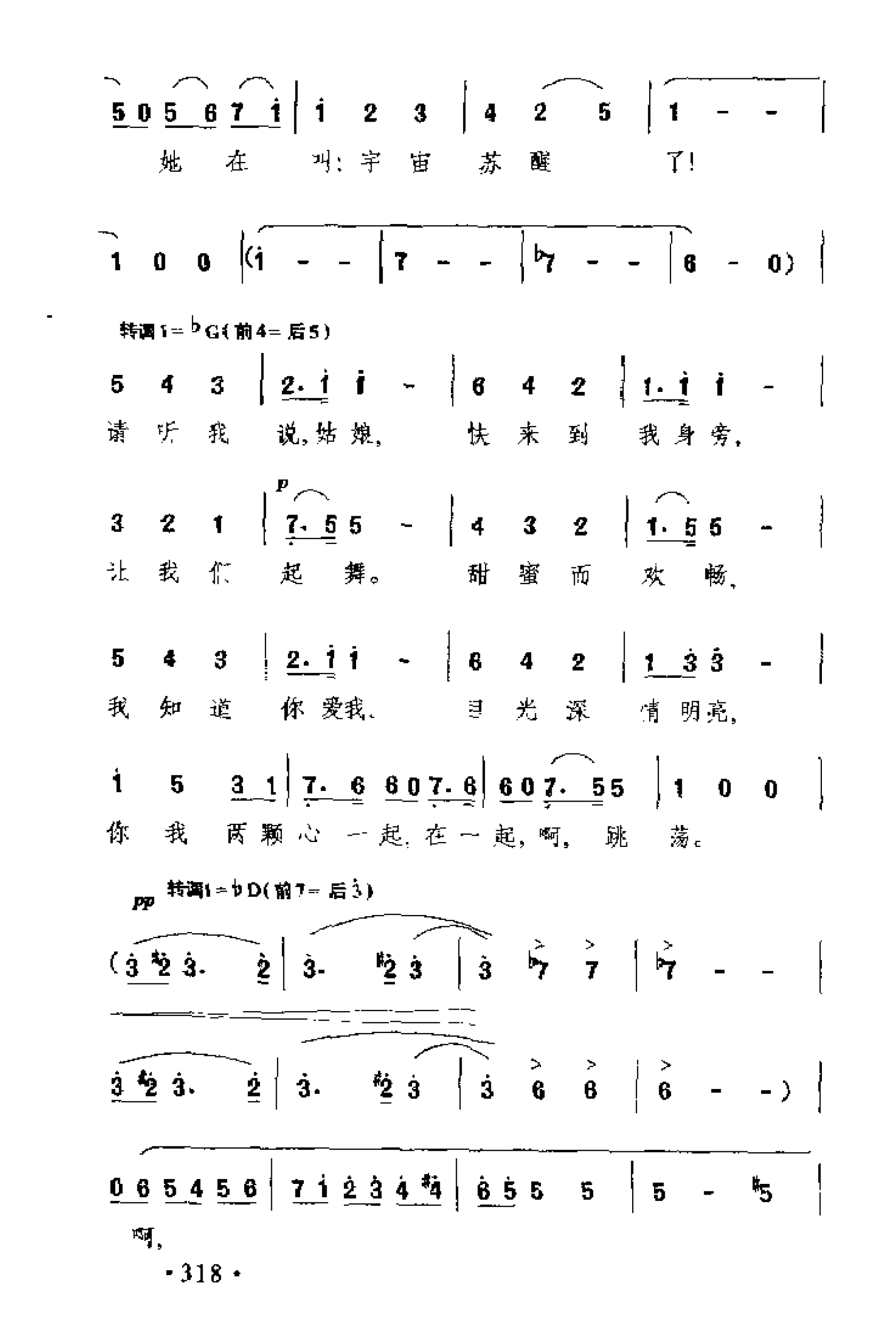

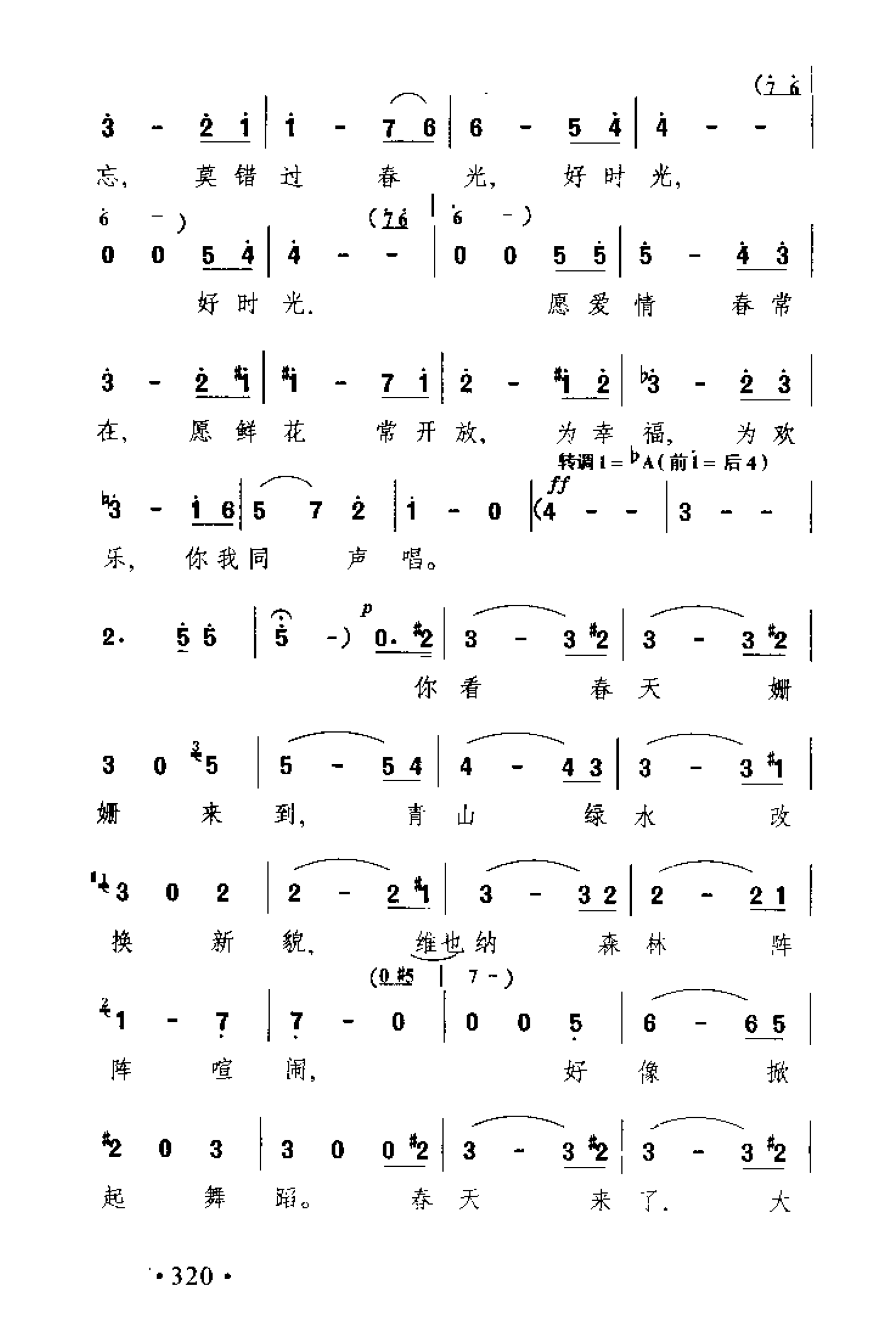

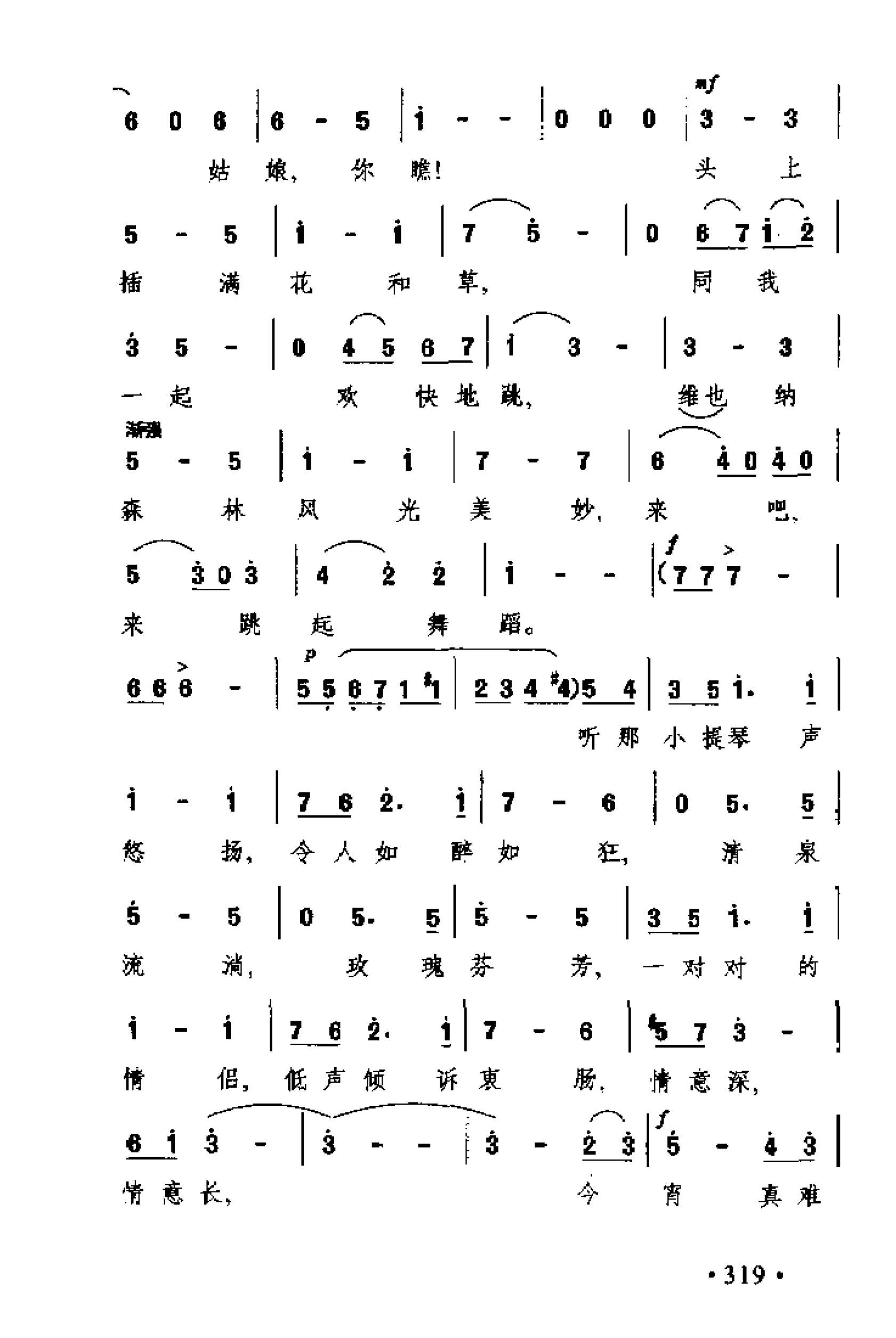

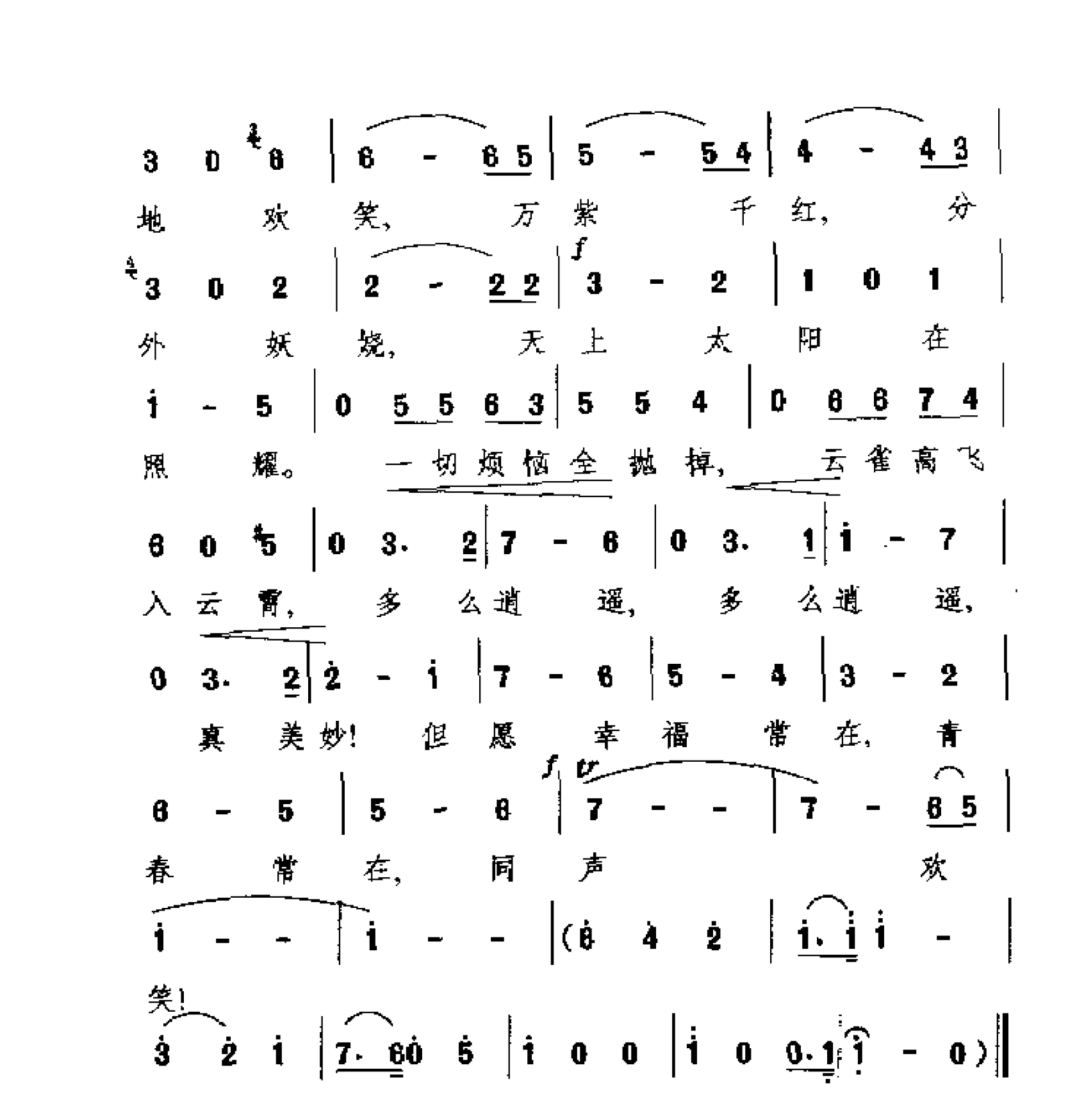

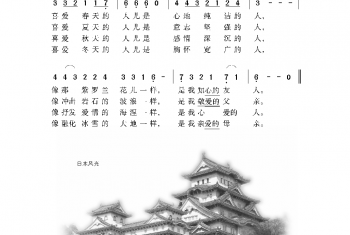

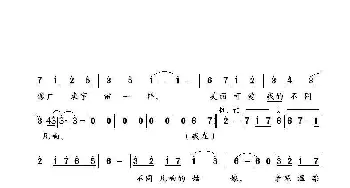

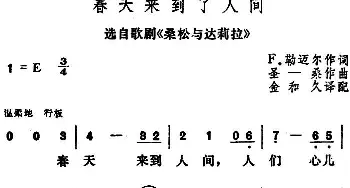

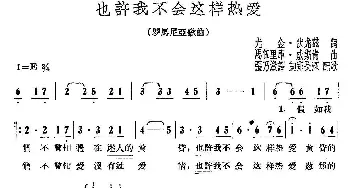

外国古典歌曲简谱:维也纳森林的故事(奥)斯特劳斯曲简谱歌词是曲谱查询网于2025年02月05日 08:33:16更新在外国曲谱频道中的内容,收录在外国曲谱栏目中;曲谱查询网分享的外国古典歌曲简谱:维也纳森林的故事(奥)斯特劳斯曲简谱五线谱高清图片,欢迎在线免费下载;曲谱查询网无需注册,即可直接下载海量歌曲谱与乐器学习相关资料。

![我常思量(奥地利)_外国歌谱_词曲: [奥]H.沃尔夫](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/tb5a2gzpdwj.webp)

![小路(苏)_外国歌谱_词曲: [苏]伊万诺夫](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/502hsh5mcdp.webp)

![柔软的秀发(西)_外国歌谱_词曲: [西]奥布拉多尔斯](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/zd41ybfqzsg.webp)

![小夜曲(奥地利)_外国歌谱_词曲: [奥]H.沃尔夫](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/jiqhvyldiqm.webp)

![我准能跳通宵(美国)_外国歌谱_词曲: [美]F.勒韦](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/xkd54qzt2fh.webp)

![Annie Laurie 安妮·萝莉_外国歌谱_词曲:[英]W.道格拉斯 [英]斯科特夫人曲 邓映易译配](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/fwyybnqtepc.webp)

![温柔的春风(法国)_外国歌谱_词曲: [法]J.马斯涅](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/5buznzbtogy.webp)

![听,听,云雀(英、奥)_外国歌谱_词曲:[英]莎士比亚原诗、沙金译词 [奥]舒伯特曲、董源配歌](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/1antx1tjxi1.webp)