《蓝色的多瑙河》(An der schönen blauen Donau)是小约翰·斯特劳斯(Johann Strauss II,1825-1899)创作的一首经典圆舞曲,被誉为奥地利“第二国歌”,是维也纳文化和古典音乐的重要象征。

创作背景

时间与动机:创作于1866年普奥战争后。奥地利战败后社会士气低迷,斯特劳斯受维也纳男声合唱协会委托创作一首歌颂祖国河山的作品,试图以音乐振奋人心。

灵感来源:多瑙河是欧洲重要的文化河流,斯特劳斯虽未直接沿河旅行,但通过诗歌和想象赋予其浪漫色彩。标题中的“蓝色”可能源于诗人卡尔·贝克诗句中的比喻。

首演:1867年2月15日在维也纳首演,最初是为合唱团和管弦乐队而作,后改编为纯器乐版本并广受欢迎。

音乐结构

全曲由序奏、五首小圆舞曲和尾声组成,典型的维也纳圆舞曲结构:

序奏:弦乐颤音描绘晨曦中的多瑙河,圆号主题悠扬展开。

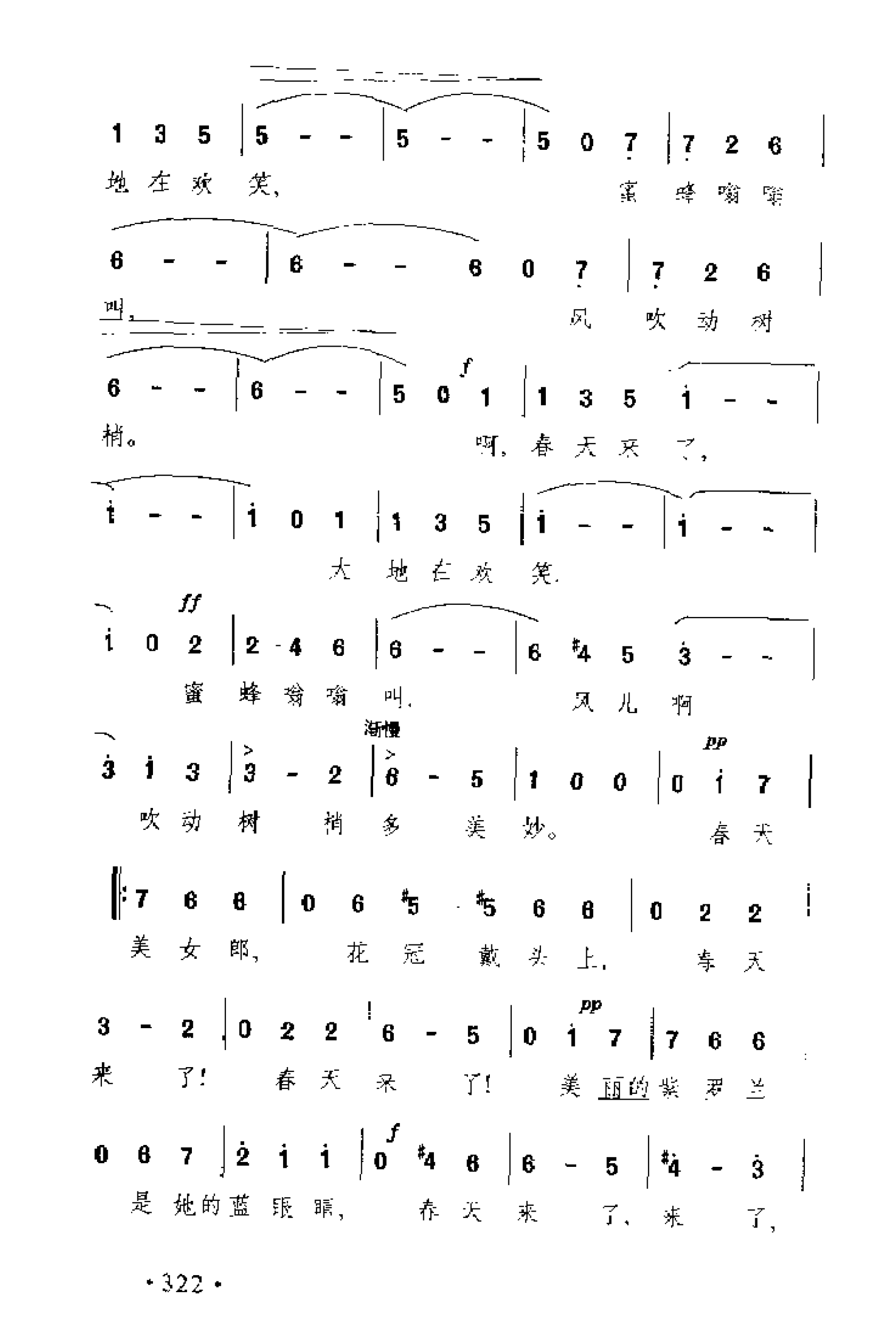

第一圆舞曲:轻快的主旋律(“春天来了,大地在欢笑”)奠定全曲基调。

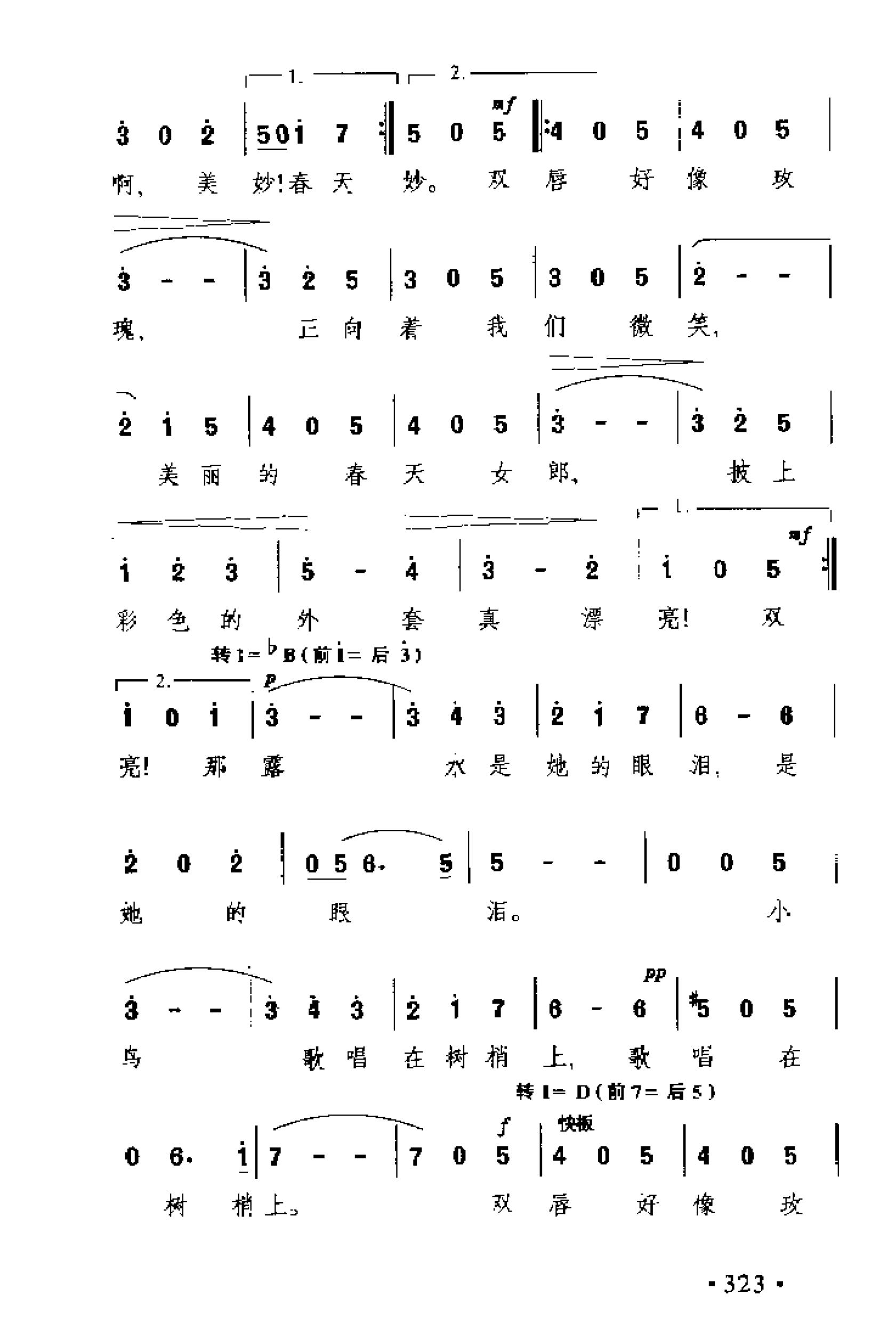

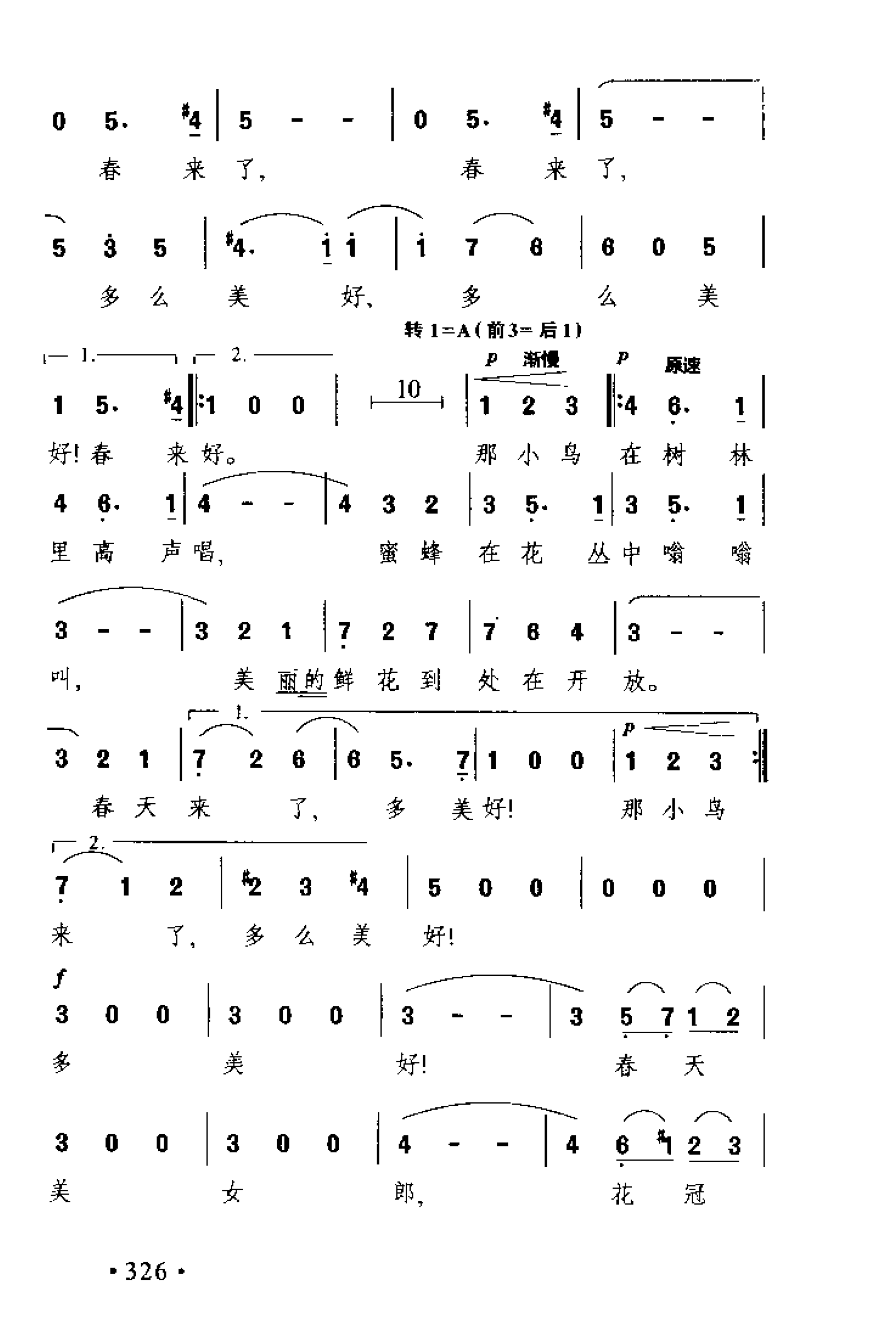

第二至第五圆舞曲:交替出现抒情与欢快的段落,展现多瑙河的柔美与活力。

尾声:回顾主要主题,在辉煌的管弦乐中收束。

文化影响

维也纳新年音乐会:自1941年起成为必演曲目,象征希望与新起点。

跨界传播:被广泛用于电影(如《2001太空漫游》)、广告和体育赛事,成为古典音乐普及化的代表。

国家象征:尽管非官方,但被视为奥地利文化软实力的标志。

经典演绎推荐

维也纳爱乐乐团(指挥:克莱门斯·克劳斯,1950年代录音)

赫伯特·冯·卡拉扬(1987年维也纳新年音乐会版,华丽而细腻)

威利·博斯科夫斯基(轻快的维也纳风格诠释)

趣闻

斯特劳斯因创作此曲时灵感突发,将旋律草草写在衬衫袖口上。

曲谱初版封面为黄色,与“蓝色”标题形成反差,后被出版商修改。

每年1月1日,奥地利广播公司会向全球播放此曲,迎接新年。

若你对具体乐章分析、乐谱细节或相关历史事件感兴趣,可以进一步探讨!

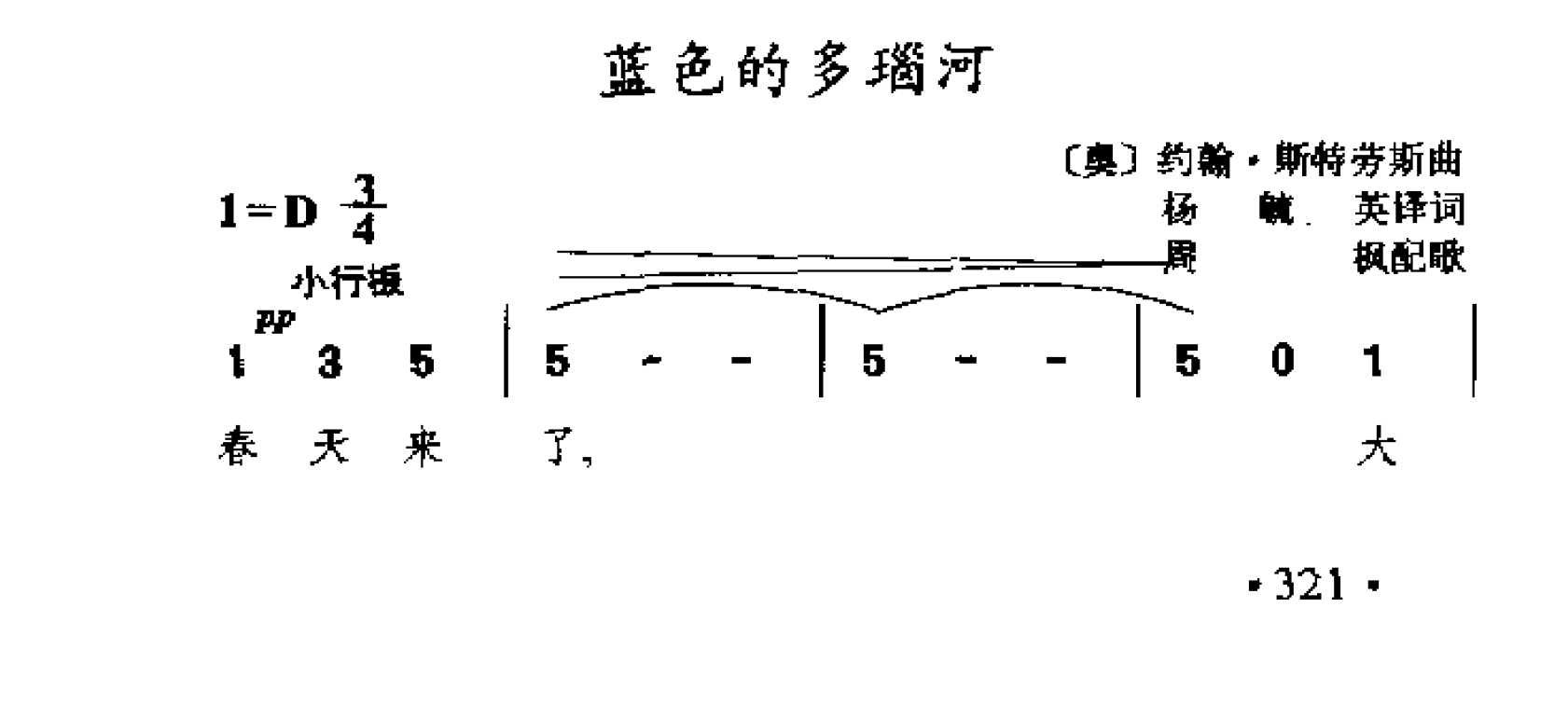

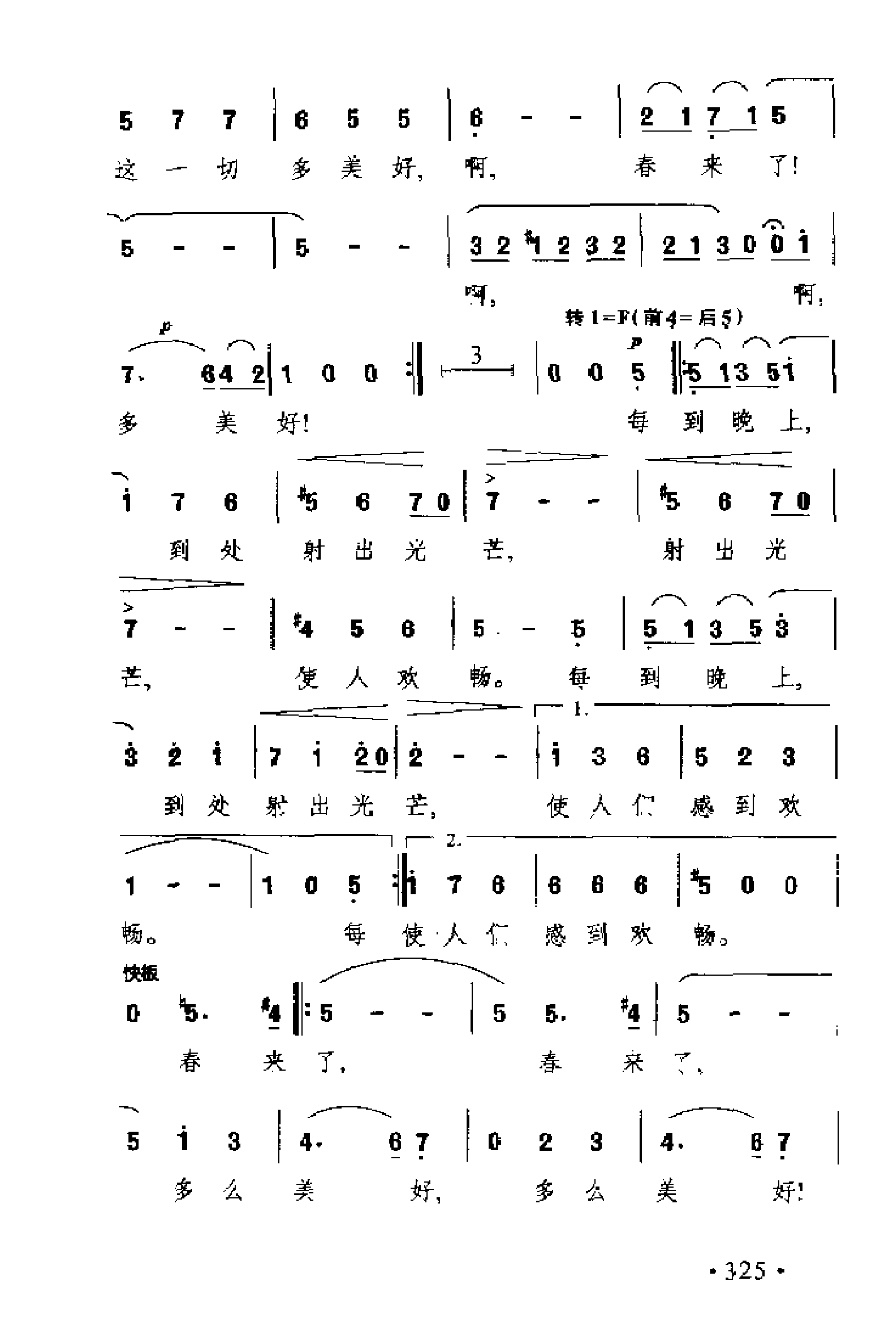

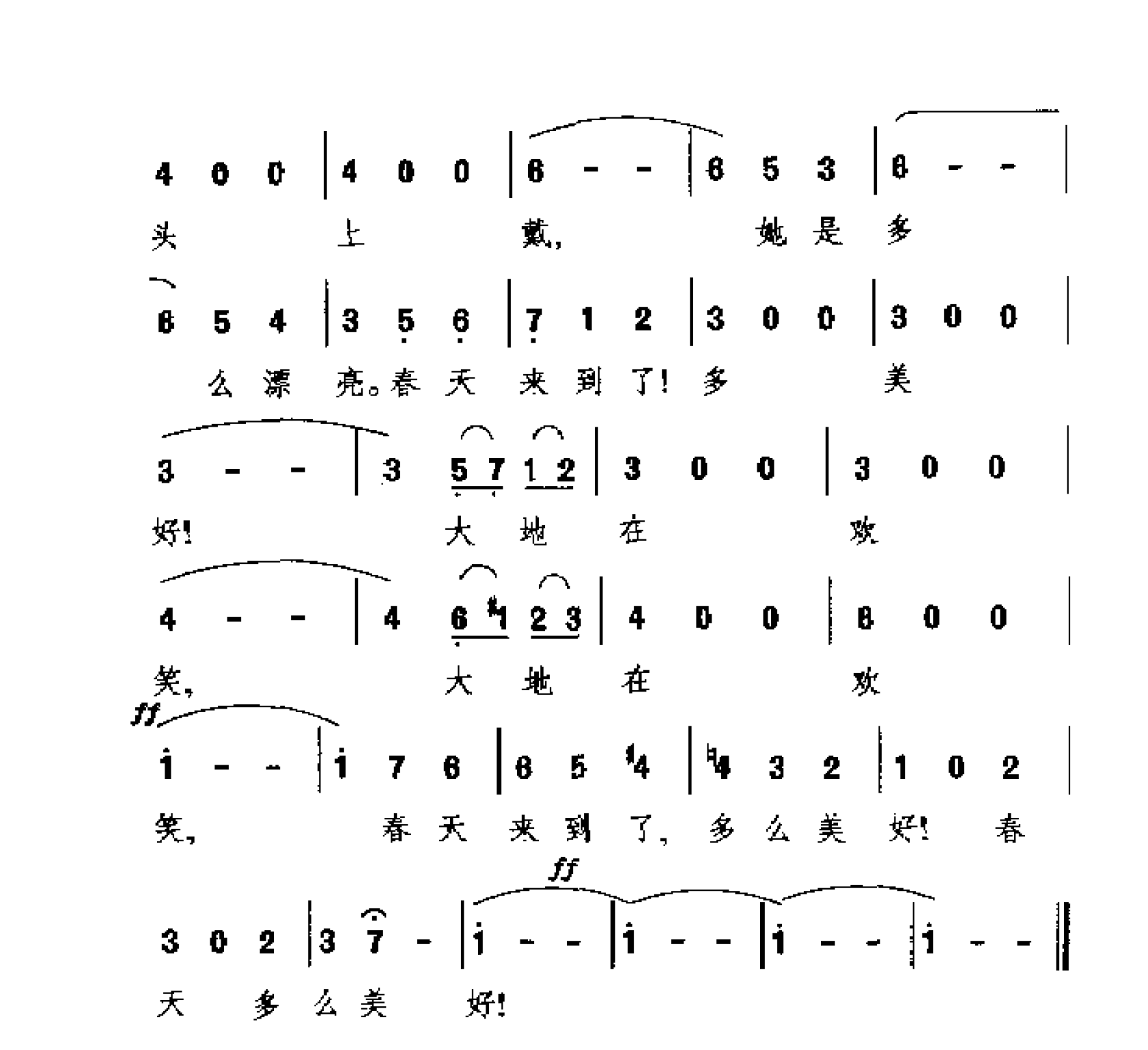

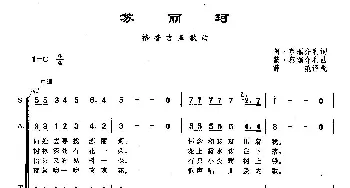

外国古典歌曲简谱:蓝色的多瑙河(奥)斯特劳斯曲简谱歌词是曲谱查询网于2025年02月05日 08:36:25更新在外国曲谱频道中的内容,收录在外国曲谱栏目中;曲谱查询网分享的外国古典歌曲简谱:蓝色的多瑙河(奥)斯特劳斯曲简谱五线谱高清图片,欢迎在线免费下载;曲谱查询网无需注册,即可直接下载海量歌曲谱与乐器学习相关资料。

![春之歌(俄罗斯)_外国歌谱_词曲: [俄] 鲁宾什坦](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/zffsx50tzhv.webp)

![请告诉我(意大利)_外国歌谱_词曲: [意]A·洛蒂](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/2tjwknhdie5.webp)

![莲花(德国)_外国歌谱_词曲:[德]海涅 [德]舒曼曲、尚家骧译配](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/2oxnp1ruqc5.webp)

![假如你爱我(意大利)_外国歌谱_词曲: [意]G.柏伐莱西](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/knud0jhorx2.webp)

![友善的森林(意大利)_外国歌谱_词曲: [意]A.卡尔达拉](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/11aucsp1jq5.webp)

![我的心儿不能平静(俄罗斯)_外国歌谱_词曲:[俄]萨·马尔沙克 俄译 [俄]安·贝特罗夫](http://pic.qpcxw.com/uploads/img/016/vhcaaqgtzk5.webp)